桦尺蛾是一种栖息在密林中、白天停歇在树干上的昆虫,一般为浅色,它借助与环境相似的体色躲避鸟类天敌。在工业污染区,黑色桦尺蛾的数量有增多的趋势。为证实两种体色的桦尺蛾因环境不同,进行如下探究。请完成下列探究方案。

(1)假设: 。

(2)实验步骤:

1)选择工业污染区A和 地区B;

2)收集桦尺蛾,并在翅下用有色颜料分别标记黑色蛾若干;

3) ;

4)一段时间后用诱蛾灯诱捕,记录、统计结果。

(3)实验结果:如表1。根据表内数据在右下空白处绘制A、B两地区不同体色蛾回收率的柱形图。

表1 桦尺蛾释放数和回收数

| 地区 | 项 目 | 浅色蛾 | 黑色蛾 |

| 工业污 染区A | 释放数 | 400 | 500 |

| 回收数 | 52 | 150 | |

| B | 释放数 | 500 | 600 |

| 回收数 | 60 | 30 |

(4)结论: 。

(5)分析与评论:

1)人们观察到工业污染导致树皮变黑,从这个角度解释上述实验结果 。

2)已知桦尺蛾的体色有常染色体上一对等位基因控制。为了进一步探究桦尺蛾的黑色与浅色的显隐性关系,有人将一对黑色蛾与浅色蛾杂交,F1 中黑色蛾与浅色蛾的数量比为1∶1。请利用F1 的饿,在此基础上设计遗传试验完成探究。

①试验步骤: 。

②结果与分析: 。

答案:

(1)在工业污染区,黑色蛾数量占优势(合理即给分)

(2)1)非工业污染区

3)将标记的不同体色的蛾分别释放到上述两地区

(3)见右图

(4)在工业污染区,黑色蛾数量占优势;在非工业污染区,浅色蛾数量占优势

(5)1)不同污染程度区域的树皮颜色不同,使停歇在树上不同体色的蛾被鸟类捕食的概率不同,导致它们的存活率不同。

2)①选择![]() 的雌雄黑色蛾杂交;观察、记录后代的体色

的雌雄黑色蛾杂交;观察、记录后代的体色

②若后代出现浅色蛾,则黑色为显性性状;若后代全部是黑色蛾,则黑色为隐性性状。(合理即给分)

解析:本题主要考查实验设计。

(1)实验假设是根据实验目的而定;

(2)实验应选工业污染区与非工业污染区进行对比,收集黑色蛾和浅色蛾标记并释放到相应的所选区域;

(3)根据表格所给数据,会绘制柱形图即可,注意要有图示说明;

(4)根据实验结果可知,在工业污染区黑色蛾数量较多,在非工业污染区浅色蛾数量较多;

(5)①工业污染区树皮变黑,黑色蛾与周围环境一致不易被捕食,数量较多;②选多对黑色蛾雌雄个体相互交配,观察后代是否发生性状分离,如发生性状分离,黑色为显性性状;如不发生性状分离,黑色为隐性性状;也可选多对浅色蛾雌雄个体交配。

水稻种子中70%的磷以植酸形式存在。植酸易同铁、钙等金属离子或蛋白质结合排出体外,是多种动物的抗营养因子,同时,排出的大量磷进入水体易引起水华。

(1)磷元素除了形成植酸外,还可以出现在下列_____________分子或结构中(多选)。

A.核糖 B.ATP C.核糖体 D.核膜

(2)种植芦苇能有效抑制水华的发生,表明芦苇与引起水华的藻类关系是_____________。

(3)植酸酶可降解植酸,在谷物类饲料中添加植酸酶可提高饲料的_____________ 利用率。

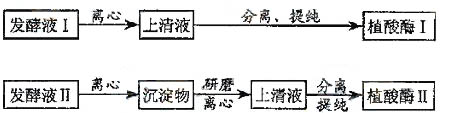

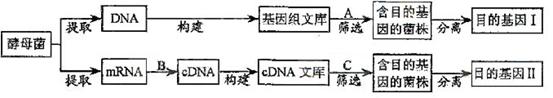

(4)酵母菌中植酸的活性较高。下图是从不同类型酵母菌的发酵液中提取植酸酶的工艺流程。

据图回答:

①植酸酶________________(Ⅰ/Ⅱ)属于分泌蛋白。

①植酸酶________________(Ⅰ/Ⅱ)属于分泌蛋白。

②若植酸酶Ⅰ和Ⅱ的肽链组成不同,其差异体现在______________________。

③提纯的植酸酶需做活性条件测定。右图为测定结果。

图中的自变量可为____________________________(答一种);

因变量可以通过测定______________________来表示。

(5)为从根本上解决水稻中的高植酸问题,可将植酸酶基因导入水稻,培育低植酸转基因水稻品种。下图是获取植酸酶基因的流程。

据图回答:

①图中基因组文库____________(小于/等于/大于)cDNA文库。

②B过程需要的酶是______________;A、C过程中_____________(可以/不可以)使用同一种探针筛选含目的基因的菌株。

③目的基因Ⅰ和Ⅱ除从构建的文库中分离外,还可以分别利用图中___________。和_____________为模板直接进行PCR扩增,该过程中所用酶的显著特点是_________________________。

(6)已获得的转植酸酶基因水稻品系植酸含量低,但易感病,下图为选育低植酸抗病水稻品种的过程。图中两对相对性形状分别由两对基因控制,并独立遗传。

采用上图育种过程,需从_______________代开始筛选,经筛选淘汰后,在选留的植株中低植酸抗病纯合体所占的比例是______________。选留植株多代自交,经筛选可获得低植酸抗病性状稳定的品性。

答案:

(1)BCD

(2)竞争关系

(3)营养成分

(4)①I

②氨基酸的种类、数量和排列顺序不同

③温度(或PH) 单位时间内植酸的降解量(或植酸降解产物的生成量)

(5)①大于

②逆转录酶 可以

③DNA cDNA耐高温

(6)F2 1/9

解析:本题考查物质的元素组成、生物的种间关系、蛋白质、酶、基因工程、遗传定律的相关知识,涉及的知识点较多,综合性很强。(1)只有核糖中不含磷元素,ATP(磷酸基团)、核糖体(含RNA)、核膜(含磷脂)中均含有磷元素。(2)芦苇能抑制水华的发生,表明芦苇与水华的藻类关系是竞争。(3)植酸易同铁、钙等金属离子或蛋白质结合排出体外,是多种动物的抗营养因子,而植酸酶可降解植酸,因此在谷物类饲料中添加植酸酶可提高饲料的营养成分的利用率。(4)分析图可知,植酸酶Ⅱ需要经过两次离心,因此植酸酶Ⅰ属于分泌蛋白。若植酸酶Ⅰ和Ⅱ的肽链组成不同,其差异体现在氨基酸的种类、数量和排列顺序的不同。从图的可看出,自变量可为温度或pH,因变量可以通过测定单位时间内植酸的降解量或植酸降解量产物的生成量来表示。(5)分析获取植酸酶基因的流程图可知,图中基因组文库大于cDNA文库。B过程需要的酶应该是逆转录酶,因为A、C过程都能获得含目的基因的菌株,所以可以使用同一种探针进行筛选。目的基因Ⅰ和Ⅱ除从构建的文库中分离外,还可以分别利用图中DNA和cDNA为模板直接进行PCR扩增,该过程中所用酶的显著特点是耐高温。(6)根据上图育种过程,所需性状在F2代中才开始出现,所以应从F2代开始筛选。从图中可以看出,低植酸抗病是双显性(在F2中占9/16),经筛选淘汰后,在选留的植株中纯合体所占的比例是1/9。

回答下列有关遗传的问题。

(1)图1是人类性染色体的差别部分和同源部分的模式图。有一种遗传病,仅有父亲传给儿子不传给女儿,该致病基因位于图中的 部分。

(2)图2是某家族系谱图。

1)甲病属于 遗传病。

2)从理论上讲,Ⅱ-2和Ⅱ-3的女儿都患乙病,儿子患乙病的几率是1/2。由此可见,乙病属于 遗传病。

3)若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,这个孩子同时患两种病的几率是 。

4)该家系所在地区的人群中,每50个正常人中有1个甲病基因携带者,Ⅱ-4与该地区一个表现正常的女孩子结婚,则他们生育一个患甲病男孩的几率是 。

(3)研究表明,人的ABO血型不仅由位于9号染色体上的IA、IB、i基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关。在人体内,前体物质在H基因的作用下形成H物质,而hh的人不能把前体物质转变成H的物质。H物质在IA 基因的作用下,形成凝集原A;H物质在IB基因的作用下形成凝集原B;而ii 的人不能转变H物质。其原理如图3所示。

1)根据上述原理,具有凝集原B的人应具有 基因和 基因。

2)某家系的系谱图和如图4所示。Ⅱ-2的基因型为hhIBi,那么Ⅲ-2的基因型是 。

3)一对基因型为HhIAi的夫妇,生血型为O型血的孩子的几率是 。

答案:

(1)Y的差别

(2)1)常染色体隐性

2)X连锁显性(伴X染色体显性)

3)1/4

4)1/200

(3)1)H ![]() 2)Hh

2)Hh![]() 3)7/16

3)7/16

解析:本题综合考查遗传相关知识。

(1)Y的差别部分指只位于Y染色体上,只能由父亲传给儿子不能传给女儿;

(2)①由Ⅰ1和Ⅰ2不患甲病而Ⅱ2患病可以推断甲病为隐性遗传病,Ⅱ2是女患者但其父亲不患病则致病基因应位于常染色体上;②对于乙病Ⅰ1和Ⅰ2患病而Ⅱ1正常,应为显性遗传病,再根据子代男女患病率不同可知应为X连锁;③根据遗传系谱图,Ⅱ2基因型为aaXBXbⅡ3基因型为AaXBY(2/3)或AAXBY(1/3)(A,a代表甲病致病基因,B,b代表乙病致病基因)子代患甲病的概率为2/3*1/2=1/3,患乙病的概率为3/4,则同时患病的概率为1/3*3/4=1/4;④Ⅱ4基因型为aa,正常女子是携带者(Aa)的概率为1/50,子代为患病男孩的概率为1/2*1/50*1/2=1/200;

(3)①解题关键是仔细阅读题中相关信息,H物质在IB基因作用下形成凝集原B;②Ⅲ2的表现型为AB型,既有凝集原A又用凝集原B,应有H基因同时又会由Ⅱ2继承一h基因,则基因型为HhIAIB;③该夫妇所生孩子中O型血所对应的基因型为HHii、Hhii、hhIAIB、hhIBi、hhii和hhIAi,几率为7/16。

人类遗传病发病率逐年增高,相关遗传学研究备受关注。根据以下信息回答问题:

(1)上图为两种遗传病系谱图,甲病基因用A、a表示,乙病基因用B、b表示,Ⅱ-4无致病基因。甲病的遗传方式为____________,乙病的遗传方式为____________。Ⅱ-2的 基因型为____________,Ⅲ-1的基因型为____________,如果Ⅲ-2与Ⅲ-3婚配,生出正常孩子的概率为____________。

(2)人类的F基因前段存在CGG重复序列。科学家对CGG重复次数、F基因表达和某遗传病症状表现三者之间的关系进行调查研究,统计结果如下:

| CGG重复次数(n) | n<50 | n≈150 | n≈260 | n≈500 |

| F基因的mRNA(分子数/细胞) | 50 | 50 | 50 | 50 |

| F基因编码的蛋白质(分子数/细胞) | 1000 | 400 | 120 | 0 |

| 症状表现 | 无症状 | 轻度 | 中度 | 重度 |

此项研究的结论_______________________________________________________________。

推测:CGG重复次数可能影响mRNA与____________的结合。

(3)小鼠常被用作研究人类遗传病的模式动物。请填充观察小鼠细胞减少分裂的实验步骤:

供选材料及试剂:小鼠的肾脏、睾丸、肝脏,苏丹Ⅲ染液、醋酸洋红染液、詹纳斯绿B(健那绿)染液,解离固定液。

取材:用____________作实验材料

制片:①取少量组织低渗处理后,放在____________溶液中,一定时间后轻轻漂洗。

②将漂洗后的组织放在载玻片上,滴加适量____________。

③一定时间后加盖玻片,____________。

观察:①用显微镜观察时,发现几种不同特征的分裂中期细胞。若它们正常分裂,产生的子细胞是__________________。

观察:①用显微镜观察时,发现几种不同特征的分裂中期细胞。若它们正常分裂,产生的子细胞是__________________。

②右图是观察到的同源染色体进入(A1 和A2)的配对情况若A1正常,A2发生的改变可能是________________________。

答案:

(1)常染色体上的显性遗传病 伴X隐性遗传病 AaXbY aaXBXb 7/32

(2)CGG重复次数不影响F基因的转录,但影响翻译(蛋白质的合成),并与该遗传病是否发病及症状表现(发病程度)有关 核糖体

(3)(小鼠)睾丸 解离固定液 醋酸洋红染液 压片 次级精母细胞,精细胞,精原细胞 缺失

解析:

本题考察了以下的知识点:

(1)通过遗传系谱图考察了遗传病方式的判断和患病概率的计算

(2)图表形式呈现一定的信息,要求学生据表格数据得出结论并作出相关推测

(3)减数分裂观察实验

(1)题考查遗传病方式的判断和患病概率的计算。

由图示难以推断甲病是显性还是隐性遗传病(不满足有中生无和无中生有的任何一个规律)。这样我们可以直接来看Ⅱ-2病而I—1未病(男病女未病),排除是伴X显性遗传病,Ⅱ-3病而Ⅲ-5未病(女病男未病),排除是伴X隐性遗传病,同时显然也不可能是伴Y遗传病,那么只能是常染色体上的遗传病。如果是常染色体的隐性遗传病,则Ⅱ-4为携带者,有致病基因,所以甲病是位于常染色体上的显性遗传病。乙病由I-1、I-2无乙病生出Ⅱ-2患乙病的(无中生有),判断乙病属于隐性遗传病,同样如果是常染色体上的隐性遗传病则Ⅱ-4为携带者,有致病基因,所以判断乙病是伴X隐性遗传病。进一步较易推断出Ⅱ-2的基因型是AaXbY,Ⅲ-1的基因型是aaXBXb,Ⅲ-2的基因型AaXBY, Ⅲ-3的基因型是1/2AaXBXb或1/2AaXBXB,这样分以下两种情况:①Ⅲ-2(AaXBY)与Ⅲ-3(1/2AaXBXb)生出正常的孩子的不完整的基因型为aaXB_,概率是1/2×1/4×3/4=3/32②Ⅲ-2(AaXBY)与Ⅲ-3(1/2AaXBXB)生出正常的孩子的不完整的基因型为aaXB_,概率是1/2×1/4×1=1/8,所以二者生出正常孩子的概率是3/32+1/8=7/32。

(2)图表形式呈现一定的信息,要求学生据表格数据得出结论并作出相关推测

由图标中的数据发现CGG重复次数不影响F基因的mRNA数,即不影响F基因的转录,但影响F基因编码的蛋白质数,即影响翻译的过程,从而推测很可能是由于CGG重复mRNA与核糖体的结合进而影响了蛋白质的合成。

(3)本题考察了减数分裂观察实验,比较贴近课本。

首先学生要对课本上关于有丝分裂实验中的系列步骤要熟知,取材——解离——漂洗——染色——制片——观察。然后将知识迁移到减数分裂实验观察中

大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:

(1)大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:

| 组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |

| 一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |

| 二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |

①组合一中父本的基因型是_____________,组合二中父本的基因型是_______________。

②用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有_____________

__________________________________________________,其比例为_____________。

③用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________________。

④将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用_________________基因型的原生质体进行融合。

⑤请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。

(2)有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良,以获得抗病大豆品种。

①构建含外源抗病毒基因的重组DNA分子时,使用的酶有______________________。

②判断转基因大豆遗传改良成功的标准是__________________________________,具体的检测方法_______________________________________________________________。

(3)有人发现了一种受细胞质基因控制的大豆芽黄突变体(其幼苗叶片明显黄化,长大后与正常绿色植株无差异)。请你以该芽黄突变体和正常绿色植株为材料,用杂交实验的方法,验证芽黄性状属于细胞质遗传。(要求:用遗传图解表示)

答案:

(1) ①BbRR BbRr

②子叶深绿抗病∶子叶深绿不抗病∶子叶浅绿抗病∶子叶浅绿不抗病 3∶1∶6∶2

③80%

④BR与BR、BR与Br

⑤用组合一的父本植株自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆材料。

(2)①限制性内切酶和DNA连接酶

②培育的植株具有病毒抗体 用病毒分别感染转基因大豆植株和不抗病植株,观察比较植株的抗病性

(3)

解析:本题考查的知识点如下:

1.亲子代基因的判断及比例概率的计算

2.育种方案的设计

3.基因工程的相关问题

4.实验设计验证问题

1.亲子代基因的判断及比例概率的计算

第①题中有表格中提供的杂交的结果以及题目中关于性状基因的描述,不难推断出组合一中父本的基因型是BbRR,组合二中父本的基因型是BbRr;第②题,表中F1的子叶浅绿抗病(BbRr)植株自交

结果如下:B_R_ ——其中有3/16BBR_(深绿抗病)和3/8BbR_ (浅绿抗病)

B_rr ——其中有1/16BBrr(深绿不抗病)和1/8Bbrr(浅绿不抗病)

bbR_ (死)

bbrr(死)

所以出现了子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病 3:1:6:2 的性状分离比; 第③题中 BB×Bb

1/2BB 1/2Bb

![]() 随机交配的结果如下:1/2BB×1/2BB 1/4BB

随机交配的结果如下:1/2BB×1/2BB 1/4BB

![]() 1/2Bb×1/2B b 1/16BB 1/8Bb 1/16bb(死)

1/2Bb×1/2B b 1/16BB 1/8Bb 1/16bb(死)

![]() 1/2BB(♀)×1/2Bb(♂) 1/8BB 1/8Bb

1/2BB(♀)×1/2Bb(♂) 1/8BB 1/8Bb

![]() 1/2BB(♂)×1/2Bb(♀) 1/8BB 1/8Bb

1/2BB(♂)×1/2Bb(♀) 1/8BB 1/8Bb

所以后代中F2成熟群体中有9/16BB 6/16Bb (1/16bb死),即二者的比值为3:2

所以在成活的个体中有3/5BB 、2/5Bb,计算B基因频率=3/5+2/5×1/2=4/5=80%;

2.育种方案的设计

第④题中欲获得子叶深绿抗病(BBR_)植株,则需要BR与BR、BR与Br 的单倍体植株的原生质体融合;第⑤题考察了杂交育种方案的设计,要求选用表中植物材料设计获得BBRR的植株,最短的时间内可用组合一的父本植株自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆材料。

3.基因工程的相关问题

第(2)题中考察了基因工程用到的工具酶,以及目的基因是否表达的检测问题。在基因工程中用到的酶有限制性内切酶和DNA连接酶。欲检测目的基因是否表达可用病毒分别感染转基因大豆植株和不抗病植株,观察比较植株的抗病性。

4.实验设计验证问题

本题要求验证芽黄性状属于细胞质遗传,首先明确细胞质遗传属于母系遗传,即如果母本出现芽黄性状,则子代全出现芽黄性状,这样可以通过芽黄突变体和正常绿色植株进行正反交实验来验证芽黄性状属于细胞质遗传。

本卷还有55题,登录并加入会员即可免费使用哦~

该作品由: 用户贾伟分享上传

可圈可点是一个信息分享及获取的平台。不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系 可圈可点 ,我们核实后将及时进行处理。