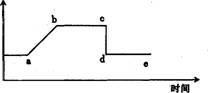

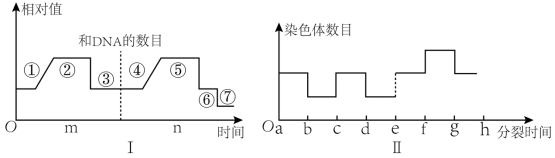

下图 Ⅰ 表示细胞分裂过程中核 DNA 的数目变化,图 Ⅱ 表示二倍体生物细胞分裂过程中染色体数目变化。据图分析,下列说法正确的是( )

A .图 Ⅰ 中染色体数目加倍发生在 ①②④⑤ 4 个时期

B .图 Ⅰ 中只有 ③⑥⑦ 时期的染色体数目与核 DNA 数目相等

C .图 Ⅱ 中 ab 段细胞的染色体中一定不存在同源染色体,仅 bc 段细胞中有同源染色体

D .图 Ⅱ 中 e 的产生是受精作用的结果, fg 段细胞中染色体数目 ∶ 核 DNA 数目= 1∶1

答案

D

【分析】分析题图可知,图 Ⅰ 中 m 表示有丝分裂过程, n 表示减数分裂过程,染色体数目加倍发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期;图 Ⅱ 中 a ~ e 表示减数分裂过程,其中 b ~ e (不包括 e 对应的时刻)表示减数第二次分裂过程,都没有同源染色体。

【详解】 A 、着丝粒分裂时染色体数目加倍,而着丝粒分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,即图 I 中 ②⑥ 两个时期, A 错误;

B 、图 I 中只有 ③ (有丝分裂末期)和 ⑦ (减数第二次分裂末期)时期的染色体数始终与核 DNA 数相等, B 错误;

C 、减数第一次分裂分裂后期同源染色体分离,因此减数第二次分裂的细胞中没有同源染色体,即图 II 中 be 段(包含 bc )细胞中没有同源染色体, C 错误;

D 、图 Ⅱ 中 e 的产生是受精作用的结果, fg 段表示有丝分裂后期,此时细胞中染色体数目:核 DNA 数目 =1 : 1 , D 正确。

故选 D 。